去勢手術と避妊手術

よく知られた話しではありますが、去勢手術と避妊手術について少し書いてみます。生殖器は、神から与えられた臓器ではありますが、必要に応じてこれらを切除する手術があります。簡単にいうと、去勢手術は精巣を、避妊手術は卵巣と子宮(卵巣のみ切除する方法もあります)を外科的に切除することです。

この手術をする目的は、いくつかあります。動物種により目的は若干異なる面もありますが、ひとつは動物行動的な問題を改善するためです。雄であれば、あちらこちらで匂いつけのためにオシッコをちょこちょことする行動(マーキング)、雌に向かっていく気性が強すぎる、けんか癖が強いなど、ヒトと共存していくには障壁となりうる様々な問題があります。雌であれば、特に猫でもだえる様なしぐさをし、異常な声を発するなど、発情時に特有の行動があげられます。特に外出をする雄猫では、野良猫の繁栄を防止するため、また雌猫の場合は、不用意な妊娠を回避することを目的として施術することがあります。

一方、未然に大病の発生を防止する予防策として実施するケースもあります。犬を例にとってみると、雄の場合、年齢を重ねていくと、ヒトと同様に前立腺肥大(※クジラ、アリクイ、アルマジロ、ナマケモノの仲間を除いて発達の違いはあるものの、ほとんどの生物に前立腺があります)が起こることがあります。また、精巣自体が腫瘍化することがあるため、病気になる前に生殖器を切除してしまおうという考え方があります。

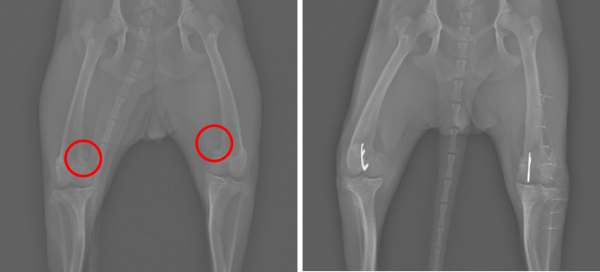

雌犬では中高齢期になると多くなる病気のひとつに子宮蓄膿症があげられます。これは、名前の如く、子宮が膿でパンパンになり、正常であれば直径が5mmにも満たない子宮が巨大なソーセージ位に腫大する病気です。元気消失、多飲多尿、嘔吐、陰部からの排膿などの症状を呈し、放っておけば腎不全、腹膜炎、敗血症などを併発し、死亡することもあります。また、子宮の先端についている卵巣が腫瘍化することもしられております。卵巣自体に問題がなくても、ここから分泌されるホルモンの問題により、乳腺や腟などに様々な病変を起こすこともあります。犬では、生まれてから2回目の発情が来る前に避妊手術を実施することで、乳腺腫瘍の発生を有意に低下させることができるという報告もあります。

第三に、治療の一環として実施する場合です。これには前述のような前立腺のトラブルや生殖器の腫瘍以外にも、尿道を操作する手術、会陰ヘルニア、肛門周囲の腫瘍等々があります。子宮蓄膿症の場合、実施する手術の内容は、通常の避妊手術とほぼ変わりませんが、病気になってから行う手術は、術中および術後のリスクが健常時とは全く異なります。

手術をすべきか否かは、最終的に飼主様に委ねるしかありません。健康な動物にメスを入れるわけですから、全身麻酔などのリスクと、手術によって得られるメリットを天秤がけする必要があります。去勢または避妊手術に際しては、予め必要なワクチンを接種して頂き、生まれてから一定日数経過後で、本人が万全の状態である時に実施することをお薦め致します。